主な星の並びや目印、見つけ方を載せておきます。

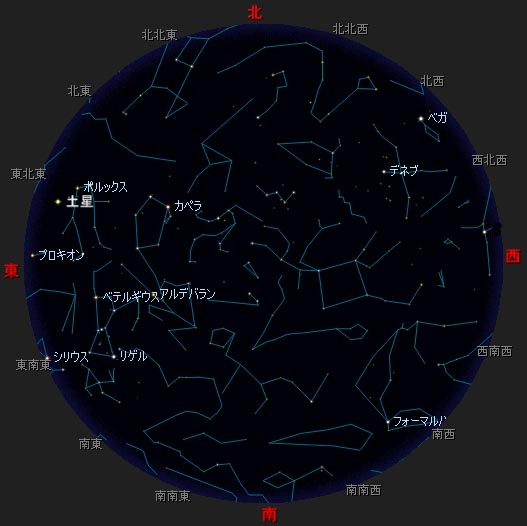

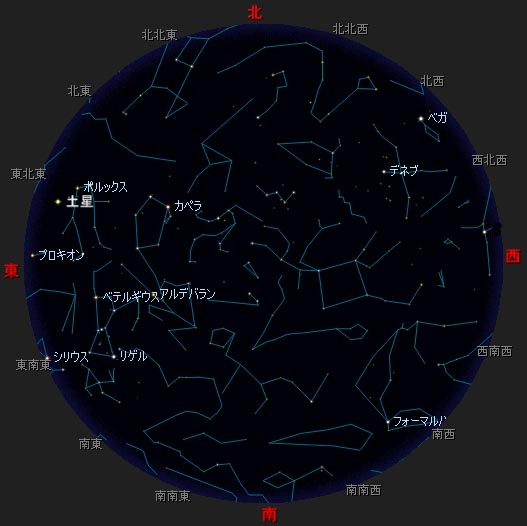

↑ 2004/12/1/21:00 12/16/20:00 12/31/19:00の星空です。 (StellaNavigator/AstroArts Inc)

大阪府高槻市の設定ですが、関西地方はもちろん、全国的に言っても、大方こんな風に見えます。

(視野全体が緯度や経度分、ずれる事になります。)

今月の星空 〜初心者向け

リンク: 2003年・2005年度版・2006年・2007年以降

2004年12月の星空をご案内しまーす。

マックホールツ彗星(C/2004/Q2) が明るくなっています。(詳細はこちらをごらん下さい)

土星が見頃になって来ました。明け方には金星、木星が輝いています。金星は夕暮れや夜明けの、空の明るい時間でも、見えるので、「明けの明星」「宵の明星」と呼ばれます。今は「明けの明星」となって、朝、日の出前に明るく輝いています。

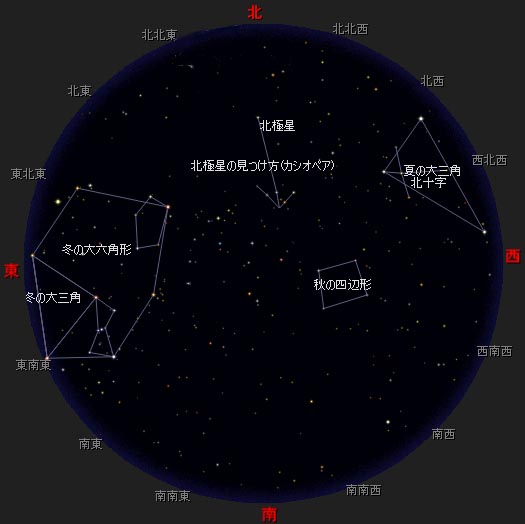

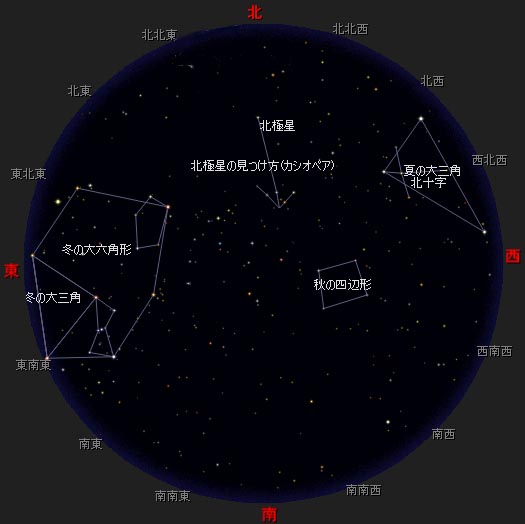

冬至前後で、日没が早いので(午後5時ごろ)、夏の大三角が、夕方にはよく見えますが、もう別れを告げようとしています。代わって、冬の星座たちが東から昇って来ています。北の方向に秋の星座であるカシオペアが高く輝いています。

↓星図は株式会社アストロアーツのステラナビゲータ(Version7)を利用しました

主な星の並びや目印、見つけ方を載せておきます。

↑ 2004/12/1/21:00 12/16/20:00 12/31/19:00の星空です。 (StellaNavigator/AstroArts

Inc)

大阪府高槻市の設定ですが、関西地方はもちろん、全国的に言っても、大方こんな風に見えます。

(視野全体が緯度や経度分、ずれる事になります。)

| シリウス(恒星) | おおいぬ座にある、全天の恒星の中で最も明るい星で、-1.5等です。太陽系からは8.6光年の所にあり、近所の星と言えます。 |

| プロキオン (恒星) |

こいぬ座の一等星です。「プロキオン」というのは「犬の前、犬のさきがけ」という意味から来た名前で、シリウスの直前に出てくることから、そういう名前がついたのでしょう。 |

| ベテルギウス (恒星) |

オリオン座は四つの星が長方形にならんでいて、とても分かりやすい星座です。その四つの星のうち、左上の赤い星が「ベテルギウス」です。源平合戦の赤い旗が源氏方なので、「源氏星」と呼ばれる事もあるそうです。 |

| リゲル (恒星) |

オリオン座の四角を形取る星のうち、右下に見える白い星がリゲルです。ベテルギウスの「源氏」に対して、「平家星」と呼ばれたりするようです。 |

| カペラ(恒星) | カシオペアの東に黄色く輝く明るい一等星があります。ぎょしゃ座のカペラです。カペラは一等星の中では最も北にあります。 |

| アルデバラン (恒星) |

おうし座の一等星です。アルデバランは、「後に続くもの」という意味です。 「すばる」の後を追いかけているように見えるので、この名前がついたようです。日本でも「すばるのあとぼし」の呼び名があります。考えようによっては、美女姉妹とも呼ばれるすばるの「追っかけ」あるいは「ストーカー」とも取れますね。 |

| 冬の大三角 (星のならび) |

シリウスとプロキオン、ベテルギウスの3つの星をつないだ三角を「冬の大三角」と言います。冬の大三角の中心にも、天の川が流れています。夏の天の川に比べると、とても淡いです。 |

| 冬の大六角形 (星のならび) |

カペラ、アルデバラン、リゲル、シリウス、プロキオン、それにふたご座のポルックスをつないだ六角形です。いずれも一等星です。 |

| オリオン大星雲 (星雲) |

オリオン座の三ツ星の下に、小さな星が、たて一列に3つならんでいます。 この「小三ツ星」の中心の星の辺りは、望遠鏡で見ると、鳥がつばさを広げたような形をした、雲のような物が見えます。これが有名な「オリオン大星雲」です。とてもきれいで、すばる同様見飽きない美しい天体です。 |

| すばる (星の集団) |

清少納言に「星はすばる」と詠まれたり、車の名前になったり、はたまた歌でも有名な「すばる」が東の空に昇っています。すばるは若い星々の集団です。肉眼でも5〜6個の星がかたまって見えます。 肉眼でもきれいですが、双眼鏡で見ると青い星がいくつも輝いていて、さすが美人姉妹とよばれるだけの事はあります。すばるは日本の名前ですから平仮名で書きましょう。 |

| アンドロメダ大銀河 (銀河) |

ぺガススの四辺形の北東の位置、アンドロメダ座のひざ先の所に、アンドロメダ大銀河があります。2000億個〜3000億個の星の集団です。暗い空であれば、ぼおっとした物が肉眼でも見えます。 |

| ペガススの四辺形 (星のならび) |

ペガスス座の胴体の部分になる4つの星をつなぐと四角形になります。これを「ペガススの四辺形」と言ったり、「秋の四辺形」と呼んだりします。ペガススは羽を持った、空飛ぶ馬です。 |

| フォーマルハウト (恒星) |

南の空に「フォーマルハウト」という一等星が見えます。秋の星座は明るい星が少なく、フォーマルハウトは唯一の一等星です。 |

| カシオペア (星座) |

2等星と3等星の星が5個並び、「W」、逆さまだと「M」の形に見えるのが、カシオペアです |

| ベガ(恒星) | こと座の一等星で、七夕の「おりひめ星」です。 「ベガ」は一等星の元になった星です。この星の明るさを0等として、他の星の等級も決められました。 ちなみに肉眼で見えるのは、いなかでも6等星ぐらいまでで、1等星は6等星の100倍の明るさです。 |

| アルタイル (恒星) |

わし座の一等星で、七夕の「ひこ星」です。七夕の物語のとおり、「ベガ」と「アルタイル」の間に天の川が流れています。 都会の空は、明るすぎて天の川はなかなか見えません。いなかに行ったら、ぜひ空を見上げてみましょう。 |

| デネブ(恒星) | 白鳥座の一等星で、白鳥のしっぽの部分になります。「デネブ」という名前も「尻尾」という意味です。 |

| 夏の大三角 (星のならび) |

「ベガ」と「アルタイル」と「デネブ」をつなぐと、直角三角形になります。 これを「夏の大三角」といいます。都会の空でもよく見えますよ。 |

| アルビレオ (恒星) |

白鳥の口先には、「アルビレオ」という、とってもきれいな二重星があります。望遠鏡で見ると、オレンジとエメラルド色の二つの星が並んで見えます。観望会に参加する機会があったら、ぜひ見せてもらいましょう。 「アルビレオ」とは、くちばしを意味しています。 |

北極星の見つけ方:カシオペアの5つの星をA,B,C,D,Eとして、AB とDEを延長して交差した点とCを結び、約5倍延ばしたところに、北極星が見つかりす。

おまけの話

| ベテルギウスは超肥満! オリオン座のベテルギウスは、表面温度が低いので、赤く見えます。年老いて、不安定になった赤色超巨星の変光星なのですが、太陽の直径の700倍から1000倍の大きさの間で、風船のようにちぢんだり、ふくらんだりしているそうです。肥満でダイエットとリバウンドを繰り返している星みたいですよね。ちなみに明るさも0.4等から1.2等ぐらいまで変わるそうです。 |

| 秋から冬の星団や星雲、銀河、天体(下記以外にも、山ほどありますが、極めてメジャーなものを挙げておきます。) M1 かに星雲 (散光星雲 おうし座) おうし座の牛の角の先の所にある超新星残骸。 西暦1054年に超新星爆発を起こした星の残骸で、望遠鏡でみると、「かに」というより、「佐渡島」の形に見えます。 (視直径6x4分、実直径12.3x8.34光年、距離7200光年 写真等級 8.4等) M42 オリオン大星雲 (散光星雲 オリオン座) おうし座の牛の角の先の所にある超新星残骸。 西暦1054年に超新星爆発を起こした星の残骸で、望遠鏡でみると、「かに」というより、「佐渡島」の形に見えます。 (視直径6x4分、実直径12.3x8.34光年、距離7200光年 写真等級 8.4等) M 35 (散開星団 ふたご座) ふたご座の足元に視直径28分ほどの大きな散開星団があります。空の暗い所であれば、肉眼でもわかります。 (視直径28分、実直径31光年 距離2570光年 実視等級 5.3等 星数120) M 36・37・38 (散開星団 ぎょしゃ座) 冬の散開星団トリオで、双眼鏡で流しながら見るのも楽しいです。ふたご座の方から、37・38・36と並んでいて、見つけるのは比較的簡単ですが、3つのうちのどれなのかが、意外にわかり難かったりします。慣れている人なら、ばらつき具合などでわかりますが、都会ではいずれも、パラパラ程度になってしまいます。(泣) (M36: 視直径12分、実直径13光年 距離3780光年 実視等級 6.3等 星数60) (M37: 視直径20分、実直径27光年 距離4720光年 実視等級 6.2等 星数150) (M38: 視直径20分、実直径21光年 距離3580光年 実視等級 7.4等 星数100) シリウスB (シリウスの伴星 おおいぬ座) シリウスには白色わい星の伴星がついています。8.5等級ですが、シリウスが明るすぎて、なかなか見えません。ただ90年代に比べると離れているので、シーイングや条件さえ良ければ、10cmの屈折望遠鏡で十分に見る事ができます。 (連星角距離6.07秒 位置角119.7°) プロキオンB (プロキオンの伴星 こいぬ座) シリウスBを紹介したついででご紹介しておきます。プロキオンも白色わい星の伴星を連れています。10.3等です。 (角距離 4.15秒 位置角 97.0°) M45 すばる (プレアデス星団)(散開星団 おうし座) このページの上の方にも書きましたが、とても有名な若い星団です。この星団を構成する星たちは、生まれてまだ5000万年ほどしかたっていないので、青い色をしています。また、M45全体が、秒速約40kmで宇宙空間を南南東の方向に移動しています。々星間ガスから集団で生まれた星達が、遺書に銀河系空間を旅しているという事です。写真を見ると星のまわりの青いガスがよくわかります。 (視直径100分 実直径27光年 距離410光年 実視等級1.6等 星数130) 二重星団(散開星団 ペルセウス座) ペルセウス座にあるhx(エイチ・カイ)と呼ばれる星団のペアです。大きさも明るさも似ていてそっくりなペアですが、密集度の高い方がhです。xの方にはオレンジ色の星も見えます。望遠鏡で倍率を上げすぎると片方しか見えず、二重星団の良さがわかりません。40倍以下(接眼鏡の視野にもよりますが)で見る方が良いでしょう。大きめの双眼鏡だととてもきれいで華やかです。(都会ではやはりショボイです。) (h視直径36分、実直径77光年、距離7330光年 実視等級4.4等 星数350) (x視直径36分、実直径77光年、距離7330光年 実視等級4.7等 星数300) M31 アンドロメダ大銀河(系外銀河 アンドロメダ座) 私達の住んでいる太陽系は銀河系という星の集団に入っており、2000億個もの恒星が集まってできています。宇宙には銀河がこれまた2000億個ほどもあると言われています。アンドロメダ大銀河は、お隣の銀河です。お隣と言っても230万光年(光の速さで230万年もかかる距離)も離れています。アンドロメダ銀河にある星の数は2000億とも3000億とも言われており、銀河系よりも少し大きいようです。都会では望遠鏡で見てもほんのりぼうっとした中心核の部分しか見えません。田舎に行くと、肉眼でも見えます。 (視直径191x62分つまり3x1度、実直径13x4.1万光年、距離230万光年、等級4.4等) M15(球状星団 ペガスス座) ペガスス座の馬の鼻先に、ニンジンのようにぶら下がる球状星団(浅田秀夫氏著)です。ヘルクレス座のM13よりもひとまわり小さな、密集度の高い星団です。秋に見える天体としては、代表格と言えます。ただ、都会では望遠鏡でも、恒星と見間違えられそうです。 (視直径7.4分、実直径88光年、距離4.9万光年、写真等級5.2等) M2(球状星団 みずがめ座) みずがめ座の三ツ矢マークの西にある球状星団です。M15と同程度の球状星団ですが、密集度が更に高く、球状星団としては最も密集している部類です。都会では望遠鏡で覗いても、もはや星団には見えないかもしれせん。 (視直径8.2分、実直径104光年、距離5.2万光年、写真等級5.0等) NGC253 (系外銀河 ちょうこくしつ座) 南の空の地平線近くに見える銀河です。南天のアンドロメダと呼ばれる見事な銀河です。望遠鏡で見ると、濃い部分と薄い部分がわかります。ただ、南天の低い所にあるので、視界も空も良い所でないと、見事さがわかりません。 (視直径28x7分、実直径8.3x2.1万光年、距離1010万光年、等級8.0等) NGC7293(惑星状星雲 みずがめ座) 超大型惑星状星雲です。リング星雲と言えば、こと座のM57が有名ですが、これもドーナツの形をしています。巨大なドーナツです。らせん星雲という呼び方もあります。満月の半分ぐらいもある大きさなのですが、残念ながらあまりに広がってしまって、淡くなってしまった星雲です。望遠鏡でも大きすぎて全貌がわかりません。惑星状星雲としては極めて近い所にあります。 (視直径900x700秒つまり15x13分、実直径2.5x2光年、距離580光年 写真等級6.5等) |

参考資料:誠文堂新光社 「天文年鑑」、「藤井旭の星座ガイド」、 立風書房 「星雲星団を探す」