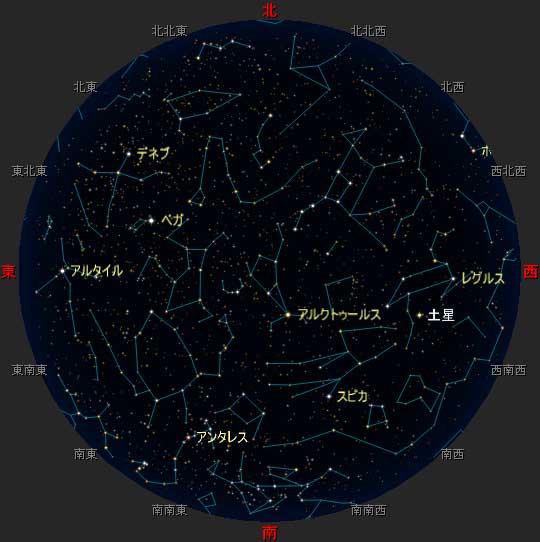

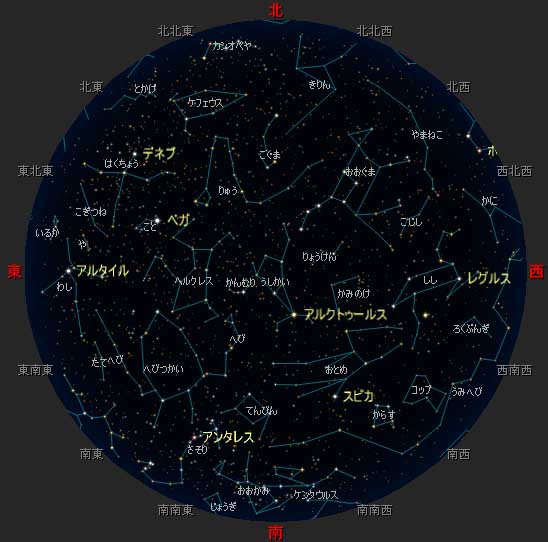

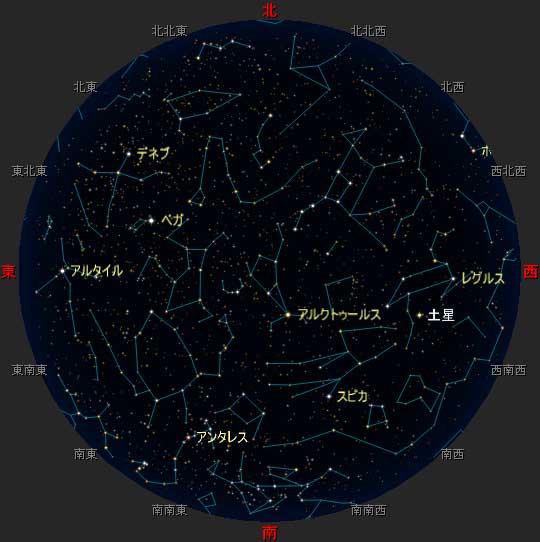

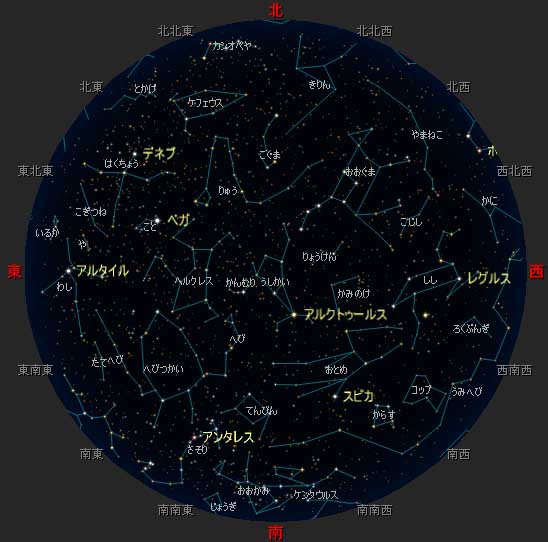

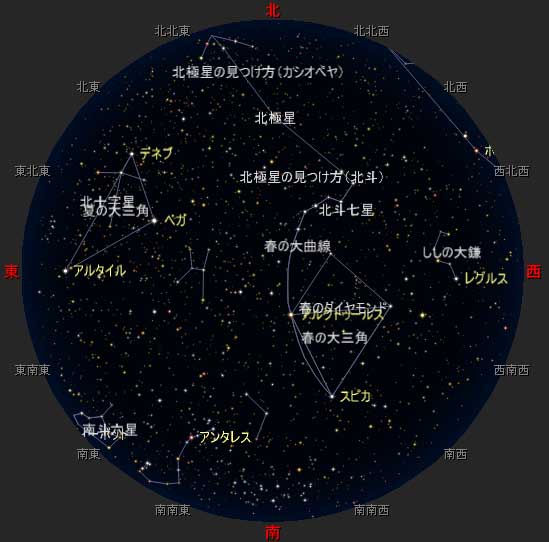

主な星の並びや目印、見つけ方を載せておきます。

↑ 2009/6/1/22:00 6/16/21:00 6/30/20:00の星空です。 (StellaNavigator/AstroArts Inc)

惑星については、16日の表示です。

大阪府高槻市の設定ですが、関西地方はもちろん、全国的に言っても、大方こんな風に見えます。

(視野全体が緯度や経度分、ずれる事になります。)

今月の星空 〜初心者向け

| 2009年6月から7月上旬の星空をご案内しまーす 今年は、世界天文年ですね。星を見たらぜひこちらに報告をしましょう。 日本人宇宙飛行士の若田光一さんが長期滞在している、国際宇宙ステーションが、夕方や朝方、見える事があります。 こちらに経路予報が載っていますので、参考にして下さい。 さて、環の細い土星を、望遠鏡などで見る事ができましたでしょうか?消失するのは今年の8月と9月ですが、すでにとても細くなっていて、くしにさしたおだんごのようにみえます。今ならまだ夕方南に見えていますが、日の入りも徐々におそくなりますし、西の空へと動いていくので、ぜひお見逃しなく!! また、金星は、早朝、東の空に見えています。望遠鏡で見ると、三日月状(東側がふくらんだ形)に見えます。 春の星座が西空に見えています。北斗七星からアークツルスを通り、スピカに至る、春の台曲線も見えています。 東からは夏の大三角が上がっています。北には、北斗七星が高い位置に見えます。 今月の話題 今月から来年4月まで、土星や木星の衛星の相互食があります。衛星同士が、重なり合って隠れたり隠したりします。 木星の近くに海王星が見えます。海王星は現在8等近いので探すのが難しいはずなのですが、今季は木星のそばなので、見つけやすいでしょう。その距離は6月初めで視野角0.5度、6月末でも1度以内です。 今月の惑星 水星:6月13日に、西方最大離角となり明け方東の空に見えます。6月20日に、地平線高度が最も高くなります。 金星;6月6日に西方最大離角になります。朝、日の出前の東の空に大変明るく見えています。その明るさは、−4.5等で(マイナス)全天で最も明るい星となります。(月と太陽は除いて・・・) 望遠鏡で見ると半月状に見えます。 火星:金星の近くにいます。したがって、金星同様、朝方、東の空に見えます。6月21日と22日には火星と金星の見かけの距離が2度以内(1度58分)になります。 また、これからだんだん地球に近づいてきます。 木星:夜半に東の空に見えて来ます。やぎ座に見えます。衛星の相互食があります。衛星同士が重なり合い、衛星が動いているという事がよくわかります。小さな望遠鏡でも、木星の衛星は見えるので、見てみましょう。 土星:しし座にあり、西の空に移っています。 今年の土星は、環を真横から見るような位置(と環の真横から陽が当たる)ので、くし刺しのように見えます。これは15年に一度の事なので、ぜひ望遠鏡で見せてもらいましょう。 月の満ち欠け: 8日:満月(半影月食) 16日:下弦 23日:新月 29日:上弦 備考(びこう) 用語の説明をしておきますね。 西方最大離角(せいほうさいだいりかく): 地球から見て、水星や金星が太陽から西側にもっとも離れることです。水星や金星は地球よりも太陽の近くを回っているため、太陽の光で、見えない事が多いのですが、最大離角のときは、太陽から離れる分、見やすいということです。勘違いしやすいのは、西方だから西の空かと、うっかり思いやすいのですが、太陽より西側に離れているという事は、朝、太陽が昇る前に、東の空に見えることになります。 冥王星が、惑星から、はずされてしまった件については、こちらをごらんください。 |

↓星図は株式会社アストロアーツのステラナビゲータ(Version8)を利用しました

主な星の並びや目印、見つけ方を載せておきます。

↑ 2009/6/1/22:00 6/16/21:00 6/30/20:00の星空です。 (StellaNavigator/AstroArts

Inc)

惑星については、16日の表示です。

大阪府高槻市の設定ですが、関西地方はもちろん、全国的に言っても、大方こんな風に見えます。

(視野全体が緯度や経度分、ずれる事になります。)

| ベガ(恒星) | 七夕の「おりひめ星」です。 「ベガ」は一等星の元になった星です。この星の明るさを0等として、他の星の等級も決められました。ちなみに肉眼で見えるのは、いなかでも6等星ぐらいまでで、1等星は6等星の100倍の明るさです。 |

| アルタイル(恒星) | わし座の一等星で、七夕の「ひこ星」です。七夕の物語のとおり、「ベガ」と「アルタイル」の間に天の川が流れています。都会の空は、明るすぎて天の川はなかなか見えません。いなかに行ったら、ぜひ空を見上げてみましょう。 |

| デネブ(恒星) | 白鳥座の一等星で、白鳥のしっぽの部分になります。「デネブ」という名前も「尻尾」という意味です。 |

| 北十字(星のならび) | はくちょう座は十字の形をしており、南の空にある南十字に対して、北十字と呼ばれています |

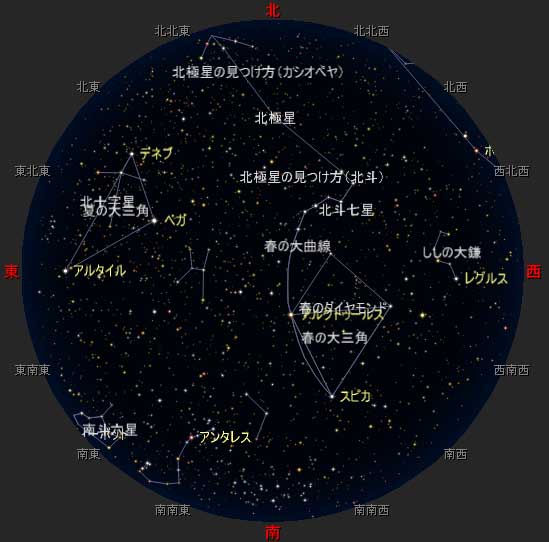

| 夏の大三角 (星のならび) |

「ベガ」と「アルタイル」と「デネブ」をつなぐと、直角三角形になります。 これを「夏の大三角」といいます。都会の空でもよく見えますよ。 |

| アルビレオ(恒星) | 白鳥の口先には、「アルビレオ」という、とってもきれいな二重星があります。望遠鏡で見ると、オレンジとエメラルド色の二つの星が並んで見えます。観望会に参加する機会があったら、ぜひ見せてもらいましょう。「アルビレオ」とは、くちばしを意味しています。 |

| アンタレス(恒星) | さそり座の一等星です。「さそりの心臓」という異名も持っています。 火星は別名アーレスと言われますが、アンタレスというのは、Ant-Ares つまり「火星でない」とか、「反火星」とか、「火星に対抗するもの」という意味です。アンタレスも火星も、赤い色をしていて似ているし、火星がすぐそばを通るので、実際に見間違いしやすい星です。 |

| 北斗七星 (星のならび) |

ご存知、ひしゃくの形をした星のならびです。北斗七星は星座ではありません。星座はおおぐま座になります。水を汲む部分の淵の二つの星を五倍ほど伸ばすと北極星が見つかります。 |

| スピカ(恒星) | おとめ座の一等星スピカは「穀物の穂」という意味のラテン語から名付けられています。 おとめ座が穀物の穂を手にした女性の形で、スピカは穂の部分にある星だからです。おとめにふさわしく、「真珠星」という名前もあります。 |

| アークトゥルス (恒星)37光年 |

うしかい座の一等星で、「熊の番人」という意味のギリシャ語から名づけられました。春の星座である大熊座と小熊座の南にあって、背後の星たちを守っているらしいです。(それにしては離れているような気がしますが・・・)麦が熟れる頃に昇ることから,麦星,麦熟れ星,麦刈り星とも呼ばれています。 |

| デネボラ(恒星) 40光年 |

しし座の2等星で、「ししの尾」の意味。デネブ(尾)+オラ(アラビア語の接尾語)がくっついてこの名前ができました。名前の通り、ししのシッポの所にあります。 |

| 春の大三角 | うしかい座のアークトゥルス・おとめ座のスピカ・しし座のデネボラの三つをつないだ三角。 |

| 春のダイヤモンド | 春の大三角に、りょうけん座のコルカロリという星を加えてできるひし形を呼びます。 |

| 春の大曲線 | 北斗七星の柄(え)の部分を伸ばし、アークトゥルス、スピカに結ぶときれいなカーブを描きます。これを春の大曲線と呼びます。 |

| レグルス(恒星) 78光年 |

レグルスとは、「小さな王」という意味の、しし座の一等星ですが、1.4等で、一等星の中では最も暗い星です。78光年離れており、実際には太陽の130倍の明るさだそうです。 |

| ししの大がま (星のならび) |

しし座の頭の部分が、かまの形に見えるところから、こう呼ばれています。クエスチョンマークを裏返しにしたようにも見えますね。 |

北極星の見つけ方:

北斗七星の7つの星の水を汲む方からA,B,C,D,E,F,Gとして、AB を、約5倍延ばしたところに、北極星が見つかりす。

カシオペアの5つの星を、A,B,C,D,E として、AB と DE を伸ばした交点から C

方向に、約5倍延ばしたところに、北極星が見つかります。

おまけの話

| 星団や星雲、銀河、天体(下記以外にも、山ほどありますが、極めてメジャーなものを挙げておきます。) M27(惑星状星雲、こぎつね座) 惑星状星雲としては、とても大きく、見やすい星雲です。鉄アレイに似ているところから、「あれい状星雲」と呼ばれています。銀行のマークのようでもあります。 (視直径480x240秒、実直径0.87x0.61光年、 距離970光年、写真等級 7.6等) M 57(惑星状星雲 こと座) 「リング星雲」や「ドーナツ星雲」の名前でおなじみです。都会でも、望遠鏡でぼんやりと見えます。タバコの煙で輪を作ったような感じです。 (視直径83x59秒、実直径0.87X0.61光年、距離2150光年 写真等級9.3等) M4(球状星団) さそり座の一等星アンタレスの右1.3度の所にあるので、導入はしやすいのですが、まばらで、中心光度が低い上、高度も低いので、都会の空ではどうも見難い星団だと思います。(高槻では、大阪の灯りで、絶対無理)個人的な見解かもしれませんが、有名な割りに、パッとしない星団の印象です。 球状星団としては近い所にあります。 (視直径14分、実直径95光年、距離7000光年、写真等級5.2等) M 13(球状星団 ヘルクレス座) 北天1と言われる、立派な球状星団です。天頂付近に南中するので、観察しやすい天体です。少し暗い空で、口径10cm以上の望遠鏡であれば、星がつぶつぶに見えるでしょう。大口径になると、立体的に見え、すばらしい眺めです。 (視直径10分、実直径98光年、距離2.2万光年 写真等級4.0等) オメガω星団(球状星団 ケンタウルス座) ケンタウルス座にある超巨大球状星団で、星団なのにωという名がついているのは、星に文字をつけた天文学者が、恒星と勘違いして、ω星として登録したからです。肉眼でも簡単に見える明るさですが、南にあって日本では高度が低いためなかなか見れません。 (視直径23分、実直径 153光年 距離 1.6万光年 写真等級 3.0等 ) M104(系外銀河 おとめ座) おとめ座にある銀河でメキシコ人の帽子「ソンブレロ」のように見えるので、「ソンブレロ銀河」と呼ばれています。渦巻き銀河を真横から見た形で、銀河を上下に切り裂くように走る暗黒帯が印象的で、空飛ぶ円盤のようでもあります。メシエ天体の中では最も遠く6520万光年も離れています。見かけは小さいのですが、実物は17万光年で大変大きな銀河です。 (視直径 9x4分、実直径17X6.6万光年、距離6520万光年 等級 9.0等) M51(系外銀河 りょうけん座) 「こもち銀河」の名前でおなじみです。大きな銀河の腕の先に、小さな銀河が寄り添っていて、親子で手をつないだように見えます。 (視直径11x7分、実直径8.2x5.0万光年、距離2510万光年 等級9.0等) M 3 (球状星団 りょうけん座) 春の夜空の代表的な球状星団です。春はおとめ座銀河団など銀河の宝庫で、望遠鏡を流して見るのが楽しみですが、そんな中にあって、異彩を放っているのがM3の球状星団です。巨大な球状星団で、大口径の望遠鏡で見るとド迫力です。 (視直径9.8分、実直径114光年 距離4.5万光年 写真等級 4.5等 星数 5万個) Mel 111(散開星団 かみのけ座) 双眼鏡の視野いっぱいに広がる巨大な散開星団で、空の暗いところなら肉眼でもその存在がわかります。この大きく広がった微光星の集まりを女性の長い髪の毛に見立てたのが「かみのけ座」です。あまりにも大きすぎるのでメシエ天体にもNGCカタログにも入っていません。 (視直径5度 実直径22光年 距離270光年 実視等級2.7等 星数30) M 65・66 NGC3628(系外銀河 しし座) しし座の後ろ足のあたりに、3個の系外銀河が三角に並んでいます。ちょっと縦長の二等辺三角形です。M66はやや丸く膨らんでいて、M65は中心が明るく光るやや細長い銀河です。二等辺三角の頂点にあたるNGC3628は東西に細長くのびた銀河です。これらの銀河は局部銀河群と同じように、銀河群を恒星しています。 (M65 視直径10x3分、実直径13x 万光年、距離2900万光年 等級10.9等) (M66 視直径 9x4分、実直径5.7x2.6万光年、距離2150万光年 等級9.7等) M101(系外銀河 おおぐま座) 北斗七星の柄の先の星とミザールをつないだ線を底辺として三角を作ると、頂点位置より少し下に淡い銀河があります。渦巻き銀河を真上から見た状態の美しい銀河で,その見事な渦巻きから「回転花火銀河」と呼ばれています。写真で見ると、淡い腕の部分がきれいに渦をまいています。 (視直径29x27分、実直径19X18万光年、距離2250万光年 等級8.3等) M 97(惑星状星雲 おおぐま座) 北斗七星の器の先から2番目の星・おおぐま座β星の近くに淡く丸い星雲があります。望遠鏡でよく見ると中に黒い部分が2箇所あり、ふくろうの顔のように見えます。その顔から「ふくろう星雲」と呼ばれています。すぐ近くにM108という細長い銀河も見えます。 (視直径203x199秒、実直径 7.34x7.20光年、距離7460光年 写真等級12.0等) M81・M82(系外銀河 おおぐま座) おおぐま座の後頭部あたりにならんでいる、銀河のペアです。倍率が80倍以下ぐらいなら、二つが同一視野に見え、偶然にも八の字に見えます。 南側(ハの字の右側)がM81で、渦巻きのわかりやすい向きなのに対し、M82は平たく(不規則銀河)中央がくびれており、案国体が入り組んでいます。 (M81視直径27x14分、実直径14x7.3万光年、距離1790万光年 等級7.9等 M82視直径11x4分、実直径5.8x2.2万光年、距離1790万光年 等級9.3等) 二重星(重星、連星) ダブルダブルスター(それぞれ連星 こと座) こと座のε(イプシロン)1と、ε(イプシロン)2は、肉眼で見ると、一つ。双眼鏡などで見ると2つに見え、さらに、望遠鏡で倍率を上げると、それぞれが連星になっています。つまり、双子が二組並んでいるのです。かわゆい! (ε1: 5.0等-6.1等 角距離2.53秒 ε2: 5.2等-5.5等 角距離2.36秒 ) コル・カロリ (二重星 りょうけん座 110光年) りょうけん座のα星は、望遠鏡でのぞくと、色の対比のすばらしい二重星です。白色の2.9等星と紫色の5.4等星のふたつが約20秒離れてならんでいます。 ミザールとアルコル (多重星 おおぐま座) 北斗七星の柄の先から2番目の星・ミザールは目の良い人ならすぐそばに4等星がくっついているのがわかります。この小さい方の星を「アルコル」と呼び、日本では「添え星」と呼ばれています。昔エジプトやアラビアなどでは、軍人になる際、視力検査に使われたそうです。 望遠鏡で見るとミザールにはすぐそばに別の小さな星がくっついています。さらに,ミザールも,まったく同じ明るさの2つの星が互いにまわりあっている連星であることで知られています。 プルケリマ (うしかい座 ε星) アークツルスのすぐ北にある3等星です。プルケリマはロシア語で、「最も美しいもの」という意味だそうで、黄色い2.7等星と青色の5.1等星の2つの星の対比の美しい連星です。2.9″離れています。 アルギエバ (しし座γ星) ししの大がま(裏向きはてなマーク)の、レグルスの2つ上にあたる星です。 2.6等星のオレンジ色の星と3.8等星の黄色が4″離れて見えます。,色の対比がきれいな連星です。周期は619年周です。 ポリマー (おとめ座γ星) おとめ座の yの字の交点にあたる星です。 172年の周期で回っている連星です。 2006年には0.4秒でしたので、大口径の、しかもよほどシーイングの良い日でないと分離するのは難しい連星です。 |

参考資料:誠文堂新光社 「天文年鑑」、「藤井旭の星座ガイド」、「藤井旭の天文年鑑」 立風書房 「星雲星団を探す」、

表現として、比喩など正しくないものがある場合、お許し下さい。(文責:あすとろけい)

あすとろけいのトップページ