主な星の並びや目印、見つけ方を載せておきます。

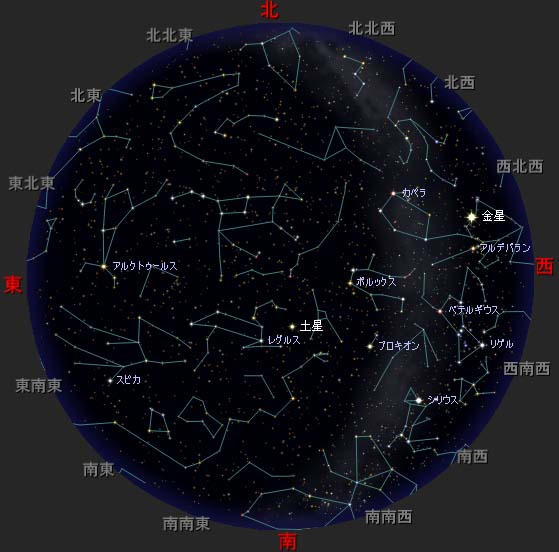

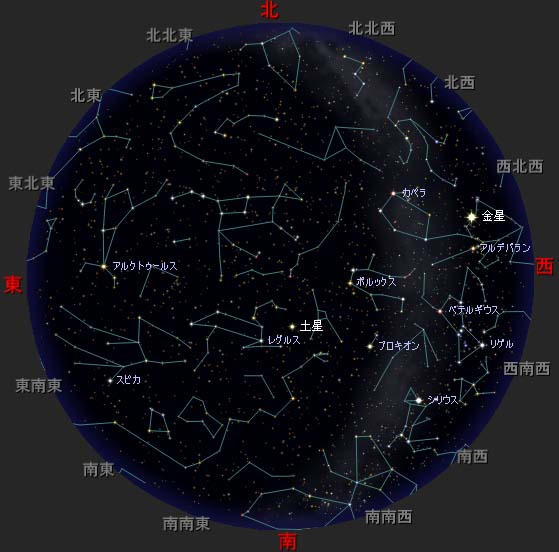

↑ 2007/4/1/21:00 4/16/20:00 4/30/19:00の星空です。 (StellaNavigator/AstroArts Inc)

惑星については、16日の表示です。

大阪府高槻市の設定ですが、関西地方はもちろん、全国的に言っても、大方こんな風に見えます。

(視野全体が緯度や経度分、ずれる事になります。)

今月の星空 〜初心者向け

| 2007年4月の星空案内です。 日没後、西の空に金星が明るくかがやいていますね。土星も大変良く見えます。しし座の一等星、レグルスの近くにあり、天頂付近に輝いています。 また、金星がよく見えるようになってきましたね。夕方西の空に明るく輝いています。 にぎやかな冬の星座はすっかり西空に移っています。春のダイヤモンドも見えています。春の星座である、しし座やかに座、おとめ座、おおぐま座などが見えます。かに座のプレセペ星団もよく見えます。 惑星達: 水星: 5月3日に、外合(備考欄を見てください。)になるので、4月には見えません。 金星: 日が沈んだ直後から、西の空に大変明るくかがやいています。−4等です。さすが、宵の明星です。(宵のまだ暗くならない内から見えるので、こう呼ばれています。) 4月12日前後に、すばると接近して見られます。 火星: 明け方にのぼってきます。まだ暗いですが、火星もこれからですね。 木星: 深夜に東の空にのぼってきます。−2等星なので、すぐにわかるでしょう 土星: 2月11日に、衝(*備考2)でしたので、今月も、空高く、大変よくみえます。光度は0等です。 月の満ち欠け: 3日:満月(部分月食) 11日:下弦 17日:新月(部分日食) 24日:上弦 備考(びこう) 用語の説明をしておきますね。 外合(がいごう): 地球の内側をまわっている惑星などの太陽系の天体に使う用語で、天体→太陽→地球が一直線上に並んだ状態、 つまり、地球と、水星や金星の間に太陽が入ることで、地球からは、太陽の向こう側で見えない事になります。 衝:地球の外側をまわっている惑星などの太陽系の天体に使う用語で、太陽→地球→天体が一直線上に並んだ状態、つまり地球から見て太陽とは反対側にその天体がある状態のことです。 冥王星が、惑星から、はずされてしまった件については、こちらをごらんください。 |

↓星図は株式会社アストロアーツのステラナビゲータ(Version7)を利用しました

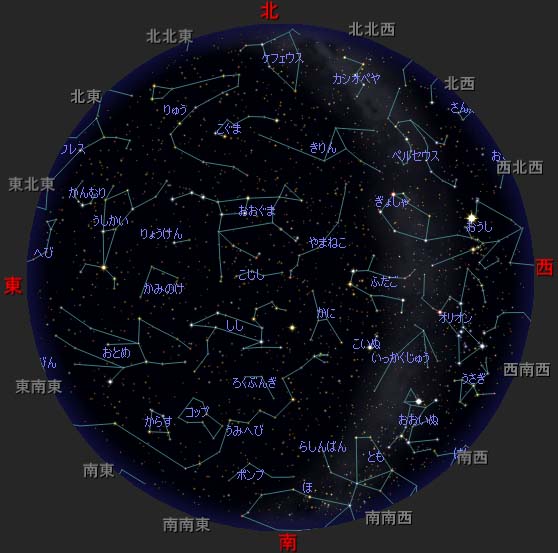

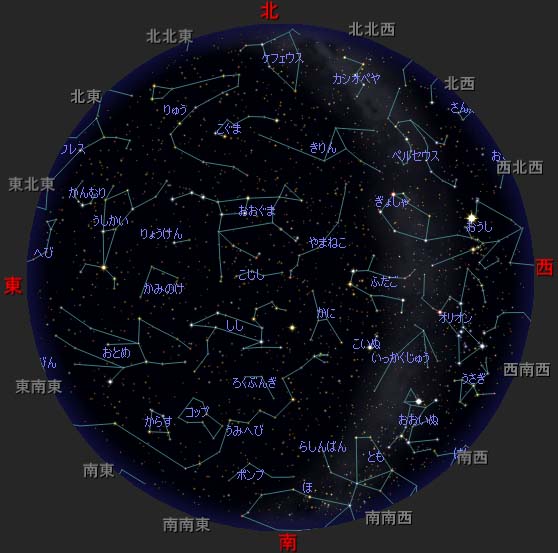

主な星の並びや目印、見つけ方を載せておきます。

↑ 2007/4/1/21:00 4/16/20:00 4/30/19:00の星空です。 (StellaNavigator/AstroArts

Inc)

惑星については、16日の表示です。

大阪府高槻市の設定ですが、関西地方はもちろん、全国的に言っても、大方こんな風に見えます。

(視野全体が緯度や経度分、ずれる事になります。)

| 北斗七星 (星のならび) |

ご存知、ひしゃくの形をした星のならびです。北斗七星は星座ではありません。星座はおおぐま座になります。水を汲む部分の淵の二つの星を五倍ほど伸ばすと北極星が見つかります。 |

| スピカ(恒星) | おとめ座の一等星スピカは「穀物の穂」という意味のラテン語から名付けられています。 おとめ座が穀物の穂を手にした女性の形で、スピカは穂の部分にある星だからです。 |

| アークトゥルス (恒星) |

うしかい座の一等星で、「熊の番人」という意味のギリシャ語から名づけられました。春の星座である大熊座と小熊座の南にあって、背後の星たちを守っているらしいです。(それにしては離れているような気がしますが・・・)麦が熟れる頃に昇ることから,麦星,麦熟れ星,麦刈り星とも呼ばれています。 |

| デネボラ(恒星) | しし座の2等星で、「ししの尾」の意味。デネブ(尾)+オラ(アラビア語の接尾語)がくっついてこの名前ができました。名前の通り、ししのシッポの所にあります。 |

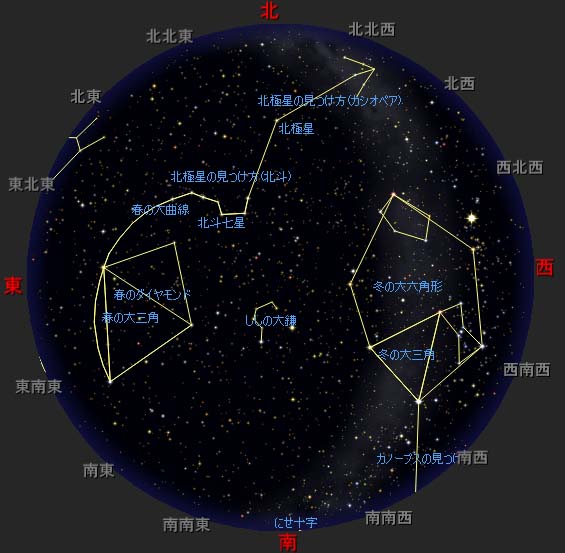

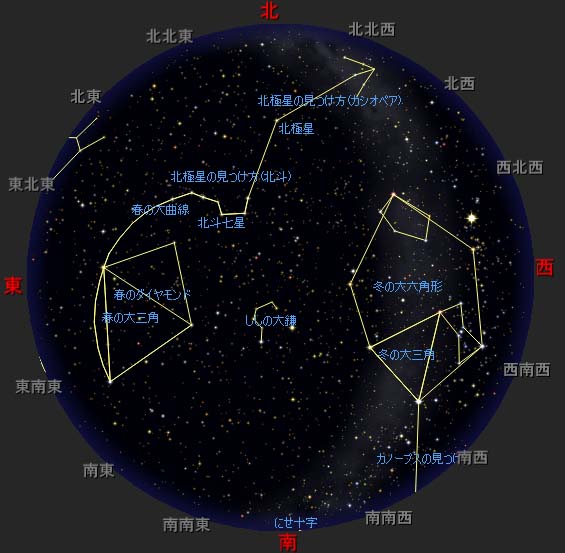

| 春の大三角 | うしかい座のアークトゥルス・おとめ座のスピカ・しし座のデネボラの三つをつないだ三角。 |

| 春のダイヤモンド | 春の大三角に、りょうけん座のコルカロリという星を加えてできるひし形を呼びます。 |

| 春の大曲線 | 北斗七星の柄(え)の部分を伸ばし、アークトゥルス、スピカに結ぶときれいなカーブを描きます。これを春の大曲線と呼びます。 |

| レグルス(恒星) | レグルスとは、「小さな王」という意味の、しし座の一等星ですが、1.4等で、一等星の中では最も暗い星です。78光年離れており、実際には太陽の130倍の明るさだそうです。 |

| ししの大がま (星のならび) |

しし座の頭の部分が、かまの形に見えるところから、こう呼ばれています。クエスチョンマークを裏返しにしたようにも見えますね。 |

| ポルックス(恒星) | ふたご座の一等星です。 |

| カストル(恒星) | ふたご座の星で、ポルックスと仲良くならんでいるので、一等星のように見えますが、実は1.58等なので、ぎりぎり一等星に入れませんでした。(残念!) 更に、この星、実は1.9等のカストルAと2.8等のカストルBからなる連星で、さらにさらに、カストルA、カストルBともに、それぞれが2つの星からなる連星なのです。そして更にまたこの2つの連星を回るカストルCも連星で、つまり、カストルは六重の連星系になっています。 |

| シリウス(恒星) | おおいぬ座にある、全天の恒星の中で最も明るい星で、-1.5等です。太陽系からは8.6光年の所にあり、近所の星と言えます。 |

| プロキオン (恒星) |

こいぬ座の一等星です。「プロキオン」というのは「犬の前、犬のさきがけ」という意味から来た名前で、シリウスの直前に出てくることから、そういう名前がついたのでしょう。 |

| ベテルギウス (恒星) |

オリオン座は四つの星が長方形にならんでいて、とても分かりやすい星座です。その四つの星のうち、左上の赤い星が「ベテルギウス」です。源平合戦の赤い旗が源氏方なので、「源氏星」と呼ばれる事もあるそうです。 |

| リゲル (恒星) |

オリオン座の四角を形取る星のうち、右下に見える白い星がリゲルです。ベテルギウスの「源氏」に対して、「平家星」と呼ばれたりするようです。 |

| カペラ(恒星) | カシオペアの東に黄色く輝く明るい一等星があります。ぎょしゃ座のカペラです。カペラは一等星の中では最も北にあります。 |

| アルデバラン (恒星) |

おうし座の一等星です。アルデバランは、「後に続くもの」という意味です。 「すばる」の後を追いかけているように見えるので、この名前がついたようです。日本でも「すばるのあとぼし」の呼び名があります。考えようによっては、美女姉妹とも呼ばれるすばるの「追っかけ」あるいは「ストーカー」とも取れますね。 |

| 冬の大三角 (星のならび) |

シリウスとプロキオン、ベテルギウスの3つの星をつないだ三角を「冬の大三角」と言います。冬の大三角の中心にも、天の川が流れています。夏の天の川に比べると、とても淡いです。 |

| 冬の大六角形 (星のならび) |

カペラ、アルデバラン、リゲル、シリウス、プロキオン、それにふたご座のポルックスをつないだ六角形です。いずれも一等星です。 |

| オリオン大星雲 (星雲) |

オリオン座の三ツ星の下に、小さな星が、たて一列に3つならんでいます。 この「小三ツ星」の中心の星の辺りは、望遠鏡で見ると、鳥がつばさを広げたような形をした、雲のような物が見えます。これが有名な「オリオン大星雲」です。とてもきれいで、すばる同様見あきない美しい天体です。 |

北極星の見つけ方:

北斗七星の7つの星の水を汲む方からA,B,C,D,E,F,Gとして、AB を、約5倍延ばしたところに、北極星が見つかりす。

カシオペアの5つの星を、A,B,C,D,E として、AB と DE を伸ばした交点から C

方向に、約5倍延ばしたところに、北極星が見つかります。

おまけの話

| プレセペ星団は渡り鳥! かに座のM44(プレセペ星団)は520光年ほどの所にある約600個の星の集団ですが、秒速41kmでいっかくじゅう座の方向に、そろって移動しています。星団まるごと移動していて、「渡り鳥星団」なのです。 |

| ベテルギウスはダイエット中! オリオン座のベテルギウスは、表面温度が低いので、赤く見えます。年老いて、不安定になった赤色超巨星の変光星なのですが、太陽の直径の700倍から1000倍の大きさの間で、風船のようにちぢんだり、ふくらんだりしているそうです。肥満でダイエットとリバウンドを繰り返している星みたいですよね。ちなみに明るさも0.4等から1.2等ぐらいまで変わるそうです。普通は0.4〜0.8等ぐらいを行ったり来たりしているようですが、数年置きにすごく減光するようです。そして、2006年10月あたりから、その減光期に入っているようで、ベテルギウスの隣の二等星(ベラトリクス1.6等)と変わらないほど暗いです。冬の大三角(シリウス・プロキオン・ベテルギウス)を形作る一つでもあります。周囲の一等星や二等星と比べてみましょう。 |

| 星団や星雲、銀河、天体(下記以外にも、山ほどありますが、極めてメジャーなものを挙げておきます。) オメガω星団(球状星団 ケンタウルス座) ケンタウルス座にある超巨大球状星団で、星団なのにωという名がついているのは、星に文字をつけた天文学者が、恒星と勘違いして、ω星として登録したからです。肉眼でも簡単に見える明るさですが、南にあって日本では高度が低いためなかなか見れません。 (視直径23分、実直径 153光年 距離 1.6万光年 写真等級 3.0等 ) M104(系外銀河 おとめ座) おとめ座にある銀河でメキシコ人の帽子「ソンブレロ」のように見えるので、「ソンブレロ銀河」と呼ばれています。渦巻き銀河を真横から見た形で、銀河を上下に切り裂くように走る暗黒帯が印象的で、空飛ぶ円盤のようでもあります。メシエ天体の中では最も遠く6520万光年も離れています。見かけは小さいのですが、実物は17万光年で大変大きな銀河です。 (視直径 9x4分、実直径17X6.6万光年、距離6520万光年 等級 9.0等) M51(系外銀河 りょうけん座) 「こもち銀河」の名前でおなじみです。大きな銀河の腕の先に、小さな銀河が寄り添っていて、親子で手をつないだように見えます。 (視直径11x7分、実直径8.2x5.0万光年、距離2510万光年 等級9.0等) コル・カロリ(二重星 りょうけん座) りょうけん座のα星は、望遠鏡でのぞくと、色の対比のすばらしい二重星です。白色の2.9等星と紫色の5.4等星のふたつが約20秒離れてならんでいます。 M 3 (球状星団 りょうけん座) 春の夜空の代表的な球状星団です。春はおとめ座銀河団など銀河の宝庫で、望遠鏡を流して見るのが楽しみですが、そんな中にあって、異彩を放っているのがM3の球状星団です。巨大な球状星団で、大口径の望遠鏡で見るとド迫力です。 (視直径9.8分、実直径114光年 距離4.5万光年 写真等級 4.5等 星数 5万個) Mel 111(散開星団 かみのけ座) 双眼鏡の視野いっぱいに広がる巨大な散開星団で、空の暗いところなら肉眼でもその存在がわかります。この大きく広がった微光星の集まりを女性の長い髪の毛に見立てたのが「かみのけ座」です。あまりにも大きすぎるのでメシエ天体にもNGCカタログにも入っていません。 (視直径5度 実直径22光年 距離270光年 実視等級2.7等 星数30) M 65・66 NGC3628(系外銀河 しし座) しし座の後ろ足のあたりに、3個の系外銀河が三角に並んでいます。ちょっと縦長の二等辺三角形です。M66はやや丸く膨らんでいて、M65は中心が明るく光るやや細長い銀河です。二等辺三角の頂点にあたるNGC3628は東西に細長くのびた銀河です。これらの銀河は局部銀河群と同じように、銀河群を恒星しています。 (M65 視直径10x3分、実直径13x 万光年、距離2900万光年 等級10.9等) (M66 視直径 9x4分、実直径5.7x2.6万光年、距離2150万光年 等級9.7等) ミザールとアルコル (多重星 おおぐま座) 北斗七星の柄の先から2番目の星・ミザールは目の良い人ならすぐそばに4等星がくっついているのがわかります。この小さい方の星を「アルコル」と呼び、日本では「添え星」と呼ばれています。昔エジプトやアラビアなどでは、軍人になる際、視力検査に使われたそうです。 望遠鏡で見るとミザールにはすぐそばに別の小さな星がくっついています。さらに,ミザールも,まったく同じ明るさの2つの星が互いにまわりあっている連星であることで知られています。 M101(系外銀河 おおぐま座) 北斗七星の柄の先の星とミザールをつないだ線を底辺として三角を作ると、頂点位置より少し下に淡い銀河があります。渦巻き銀河を真上から見た状態の美しい銀河で,その見事な渦巻きから「回転花火銀河」と呼ばれています。写真で見ると、淡い腕の部分がきれいに渦をまいています。 (視直径29x27分、実直径19X18万光年、距離2250万光年 等級8.3等) M 97(惑星状星雲 おおぐま座) 北斗七星の器の先から2番目の星・おおぐま座β星の近くに淡く丸い星雲があります。望遠鏡でよく見ると中に黒い部分が2箇所あり、ふくろうの顔のように見えます。その顔から「ふくろう星雲」と呼ばれています。すぐ近くにM108という細長い銀河も見えます。 (視直径203x199秒、実直径 7.34x7.20光年、距離7460光年 写真等級12.0等) M81・M82(系外銀河 おおぐま座) おおぐま座の後頭部あたりにならんでいる、銀河のペアです。倍率が80倍以下ぐらいなら、二つが同一視野に見え、偶然にも八の字に見えます。 南側(ハの字の右側)がM81で、渦巻きのわかりやすい向きなのに対し、M82は平たく(不規則銀河)中央がくびれており、案国体が入り組んでいます。 (M81視直径27x14分、実直径14x7.3万光年、距離1790万光年 等級7.9等 M82視直径11x4分、実直径5.8x2.2万光年、距離1790万光年 等級9.3等) プレセペ星団(M44)(散開星団 かに座) かに座にある星団で、春の訪れを告げるかのような星団です。月明かりのない暗い空なら肉眼でも見ることができます。双眼鏡で見ると星がパラパラとたくさん見えます。プレセペ星団は英語でビーハイブと呼ばれ、ミツバチが巣(箱)に集まっている様子にたとえられます。 (視直径95分、実直径13光年、距離510光年 実視等級3.7等 星数75) M42 オリオン大星雲 (散光星雲 オリオン座) 上記の主な天体でも紹介しているように、オリオン座の小三ツ星の真ん中にある大星雲です。星が生まれているところです。 中央に、トラペジウムと呼ばれる重星があり、4つ〜6つ(望遠鏡と条件が良ければ8つ)の星が、かたまって見えてきれいです。 (視直径66x60分、実直径25x23光年、距離1300光年) M 35 (散開星団 ふたご座) ふたご座の足元に視直径28分ほどの大きな散開星団があります。空の暗い所であれば、肉眼でもわかります。 (視直径28分、実直径31光年 距離2570光年 実視等級 5.3等 星数120) M 36・37・38 (散開星団 ぎょしゃ座) 冬の散開星団トリオで、双眼鏡で流しながら見るのも楽しいです。ふたご座の方から、37・38・36と並んでいて、見つけるのは比較的簡単ですが、3つのうちのどれなのかが、意外にわかり難かったりします。慣れている人なら、ばらつき具合などでわかりますが、都会ではいずれも、パラパラ程度になってしまいます。(泣) (M36: 視直径12分、実直径13光年 距離3780光年 実視等級 6.3等 星数60) (M37: 視直径20分、実直径27光年 距離4720光年 実視等級 6.2等 星数150) (M38: 視直径20分、実直径21光年 距離3580光年 実視等級 7.4等 星数100) シリウスB (シリウスの伴星 おおいぬ座) シリウスには白色わい星の伴星がついています。8.5等級ですが、シリウスが明るすぎて、なかなか見えません。ただ90年代に比べると離れているので、シーイングや条件さえ良ければ、10cmの屈折望遠鏡で十分に見る事ができます。 (連星角距離6.07秒 位置角119.7°) プロキオンB (プロキオンの伴星 こいぬ座) シリウスBを紹介したついででご紹介しておきます。プロキオンも白色わい星の伴星を連れています。10.3等です。 (角距離 4.15秒 位置角 97.0°) |

参考資料:誠文堂新光社 「天文年鑑」、「藤井旭の星座ガイド」、「藤井旭の天文年鑑」 立風書房 「星雲星団を探す」、

表現として、比喩など正しくないものがある場合、お許し下さい。(文責:あすとろけい)

あすとろけいのトップページ